История возникновения термометра и принципы его работы

Температура воздуха является одним из наиболее востребованных и часто упоминаемых в прогнозах погоды метеорологических показателей

Над созданием приспособления для измерения температуры работали многие учёные по всему миру. Фото: pixabay.com

Практически в каждом доме можно найти термометр (электронный, механический или жидкостный), а история его появления и усовершенствования охватывает несколько столетий. В этом материале рассказывается о первых приборах для измерения температуры и людях, причастных к их изобретению.

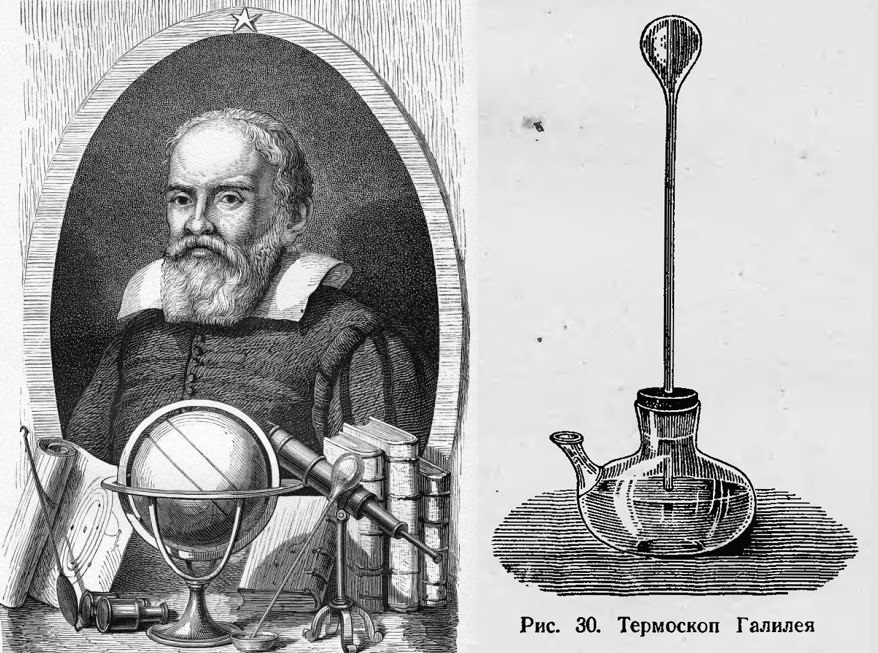

Доподлинно установить, кто именно создал первый термометр, достаточно сложно. Это достижение приписывают множеству учёных: Галилею, Санторио, Фрэнсису Бэкону, Роберту Фладду, Скарпи, Корнелию Дреббелю, Порте и Саломону де Каусу. Многие исследователи параллельно трудились над созданием устройства для измерения температуры воздуха, воды, почвы и человеческого тела.

Тем не менее, первенство в этом деле чаще всего приписывается Галилео Галилею. Несмотря на отсутствие описания термометра в его собственных трудах, его ученики Нелли и Винченцо Вивиани упоминали, что уже в 1597 году Галилей создал прототип термоскопа. Он вдохновлялся идеями Герона Александрийского, который описал прибор, использующий нагревание для подъёма воды. Галилеев термоскоп представлял собой стеклянный шар с трубкой: при нагреве воздух расширялся, а при охлаждении сжимался, что влияло на уровень воды в трубке (см. рис.). Однако этот прибор не имел шкалы и зависел также от атмосферного давления.

В 1657 году флорентийские учёные усовершенствовали термоскоп, снабдив его шкалой и откачав воздух из системы. Это позволило более точно измерять температуру. Позже устройство модифицировали: вместо воды использовали бренди, а шкалу стали калибровать по температуре самых жарких и холодных дней в году.

Упоминания о термометрах с жидкостью впервые появились в 1667 году, где рассказывалось о мастерах-стеклодувах «Confia», изготавливавших эти приборы. Сначала в них заливали воду, но позже перешли на винный спирт — идея, предложенная тосканским герцогом Фердинандом II в 1654 году. Несколько таких термометров сохранилось в Галилеевском музее во Флоренции.

Современный облик термометр приобрёл благодаря Габриелю Фаренгейту, который описал свою методику в 1723 году. Изначально он использовал спирт, а затем перешёл к ртути. Нулевой отметкой в его шкале стала температура смеси снега и соли, а температура замерзания воды соответствовала 32°, тела человека — 96°, а кипения воды — 212°.

Шведский учёный Андерс Цельсий в 1742 году установил две постоянные температурные точки — таяние льда и кипение воды. В его оригинальной шкале 0° соответствовал кипению воды, а 100° её замерзанию. Позже, после его смерти, Карл Линней и Мортен Штремер изменили шкалу, приняв 0° за точку замерзания, а 100° за кипение. Эта версия получила успешный отклик в общественности и поэтому используется до сих пор.

Филипп Реомюр в 1736 году предложил свою шкалу на 80 градусов, однако она оказалась менее удобной и менее точной по сравнению с разработками Фаренгейта, хотя и применялась некоторое время в ряде европейских стран.

После Фаренгейта и Реомюра производство термометров перешло к ремесленникам, и приборы стали массовым товаром.

В 1848 году английский физик Уильям Томсон, также известный как лорд Кельвин, разработал абсолютную температурную шкалу, не зависящую от свойств вещества. Её нулевая точка — абсолютный нуль (−273,15°C), при котором прекращается движение молекул и невозможно дальнейшее охлаждение.

Современные технологии позволили создать новые типы термометров — цифровые, электрические и оптические. Они работают по принципам изменения сопротивления или световых характеристик материалов в зависимости от температуры.

Не пропустите интересное!

Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!